Culture africaine,Histoire africaine,Peuples,Sociétés et traditions

Püllo, Fulani et djihad

Dans le contexte de la crise sahélienne, les Peuls sont fréquemment évoqués dans les discours sécuritaires et médiatiques, souvent sous l’angle de leur implication supposée dans des mouvements djihadistes. Pourtant, cette lecture contemporaine ne prend que rarement en compte la profondeur historique et la complexité sociopolitique de cette dynamique. Cet article propose une réflexion en trois temps pour interroger les continuités et les ruptures entre les djihads peuls des 18ᵉ et 19ᵉ siècles et certaines réalités actuelles.

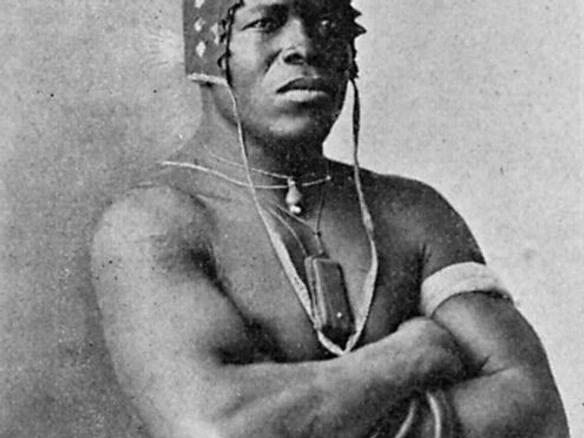

1. Les Peuls avant les djihads du 18ᵉ et 19ᵉ siècles

Avant leur implication dans les djihads islamiques, les Peuls formaient une société pastorale profondément ancrée dans ses propres références spirituelles, sociales et politiques. Selon les travaux d’Aboubacry Moussa Lam et de Cheikh Anta Diop, les Peuls sont originaires de l’ancienne Égypte (Kemet ou Kama), et porteurs d’un système cosmogonique et politique autonome. Ce rappel permet de contrer les théories qui leur attribuent une origine exogène à l’Afrique.

Traditionnellement nomades, les Peuls vivaient en marge des grands centres politiques et économiques. Ils étaient peu impliqués dans la construction d’États ou la propagation active de l’islam. Les chroniques médiévales telles que le Tarikh el-Fettach, le Tarikh es-Soudan ou les manuscrits de Kano les décrivent comme indifférents à la foi et parfois hostiles aux centres urbains, notamment à travers des attaques sur des fermes ou des communautés sédentaires.

Cependant, ces sources doivent être analysées avec prudence. Elles sont souvent produites par des élites musulmanes sédentaires et se montrent particulièrement dures à l’égard des “païens”, y compris des figures telles que Sonni Ali Ber. Elles traduisent un regard méprisant à l’égard de populations perçues comme extérieures à l’ordre islamique dominant.

Ce passé pré-djihadiste permet de souligner que l’identité peule ne s’est pas toujours confondue avec l’islam ni avec la guerre sainte. L’évolution vers le djihad est le fruit de transformations internes et de contextes politiques spécifiques.

2. La construction de l’identité djihadiste peule aux 18ᵉ et 19ᵉ siècles

La naissance d’une identité djihadiste peule s’inscrit dans un processus de transformation politique amorcé dès la fin du 15e siècle avec la création de l’empire Denyanké. Dirigée par Tengella et son fils Koli, cette dynastie impose une première hégémonie peule sur une partie de l’Ouest africain, conquérant notamment le Jolof jusqu’au Fuuta Toro. Ce moment marque l’entrée des Peuls dans une logique d’expansion politique à grande échelle.

Cette dynamique évolue au 18ᵉ siècle vers des djihads organisés, portés par des figures comme Sulayman Ba ou Baal et Abdoul Kader Kane dans le Fouta Toro, ou plus tard Seku Amadu dans le Macina. Ces mouvements s’appuient sur une légitimité religieuse nouvelle, fondée sur la lutte contre une prétendue “décadence morale” et l’instauration de la Chari’a.

Une prophétie, diffusée dans l’espace soudanais et tirée d’un hadith du Sunan Abū Dāwūd (n° 4278, Kitab al-Malahim), prédisait l’apparition, tous les cent ans, d’un réformateur religieux (Mujaddid). Ce récit a servi de socle idéologique pour justifier les entreprises politico-religieuses de ces chefs de guerre, leur conférant un statut quasi-messianique.

Le djihad devient alors une stratégie d’émancipation et de réorganisation sociale. Il permet aux Peuls d’accéder au pouvoir, de restructurer leur société autour de normes islamiques, et de redéfinir leur identité politique et religieuse. Toutefois, cette instrumentalisation de la foi s’est souvent accompagnée de violences, de tensions intercommunautaires et de luttes de pouvoir internes, comme le décrit Félix Dubois dans Tombouctou la mystérieuse.

La conquête coloniale met fin à ces théocraties, mais laisse derrière elle un legs idéologique fort, ancré dans l’imaginaire collectif peul et sahélien.

3. Le djihad peul aujourd’hui : perceptions, résurgences et tensions

L’héritage des djihads peuls du passé continue de résonner dans les crises actuelles. De nombreuses figures historiques comme El Hadj Omar Tall ou Seku Amadu sont encore célébrées comme des saints ou des modèles à suivre. Cette mémoire, véhiculée par les traditions orales, les récits religieux et les discours militants, alimente une idéologie de résistance et de purification spirituelle qui trouve un écho dans certains mouvements djihadistes contemporains.

Les groupes armés peuls actuels, souvent issus de castes historiquement marginalisées et esclavagisées sous l’empire théocratique du Macina, les Rimaybe, revendiquent un projet de renversement des hiérarchies sociales et de création d’un ordre islamique nouveau. Dans cette logique, la violence devient un outil d’émancipation, perçu comme légitime dans un contexte d’abandon étatique et de fractures sociales profondes.

Plusieurs éléments montrent des continuités entre les djihads du passé et ceux d’aujourd’hui :

- une rhétorique de justice sociale face à l’injustice et à l’exclusion ;

- une volonté de réislamisation des structures politiques ;

- une organisation en réseaux ruraux, tribaux et religieux pour assurer la mobilisation et le contrôle des territoires.

Comme le rappellent Adam Thiam et Thierno Diallo, l’islamisation historique des Peuls a servi à légitimer leur pouvoir et à structurer une vision du monde fondée sur la loi divine. Cette islamisation n’a pas seulement supplanté les cultes traditionnels ; elle a également permis aux Peuls d’occuper une place centrale dans les dynamiques politiques de l’Afrique de l’Ouest post-Wagadou.

Aujourd’hui encore, cet héritage religieux constitue un cadre symbolique et stratégique, réactualisé dans des contextes d’insécurité, de marginalisation et de recomposition du pouvoir.

Conclusion

Le djihad peul ne peut être compris sans une mise en perspective historique longue. Loin d’être une nouveauté du 21ᵉ siècle, il s’inscrit dans une trajectoire ancienne de recomposition identitaire, de quête de légitimité religieuse et de révolte sociale. Comprendre ces continuités et ruptures entre passé et présent permet de dépasser les lectures simplistes et de mieux appréhender les enjeux de la violence djihadiste au Sahel.

L’analyse de cet héritage ouvre également des pistes de réflexion sur la résilience des sociétés peules, entre mémoire, adaptation et résistance à l’effondrement des ordres établis.

Références principales

- Lam, A. M. (2001). Origine des Peuls.

- Diop, C. A. (1981). Civilisation ou barbarie; Les civilisations africaines précoloniales.

- Robinson, D. (1988). Le Jihad de El Hadj Omar.

- Dubois, F. (1897). Tombouctou la mystérieuse.

- as-Sijistani (817). Sunan Abū Dāwūd, Kitab al-Malahim (n° 4278).

- Batran, A. & Ly-Tall, M. (1996). Histoire générale de l’Afrique, UNESCO.

- Enquête terrain 2020-2024 (observations personnelles, 2024).