Le cri de la fragmentation : Les causes systémiques de la guerre au Soudan

Le Soudan n’est plus seulement une nation en crise ; il est, en 2025, le champ de ruines d’un État décomposé, le symbole brutal de la convergence tragique entre la prédation interne et le cynisme géopolitique. Derrière les murs éventrés de Khartoum, sous la poussière des villages du Darfour et du Kordofan, se joue la plus vaste tragédie de déplacement au monde, un drame d’une ampleur si démesurée qu’il exige de ses observateurs une rigueur et une profondeur d’analyse à la mesure de l’horreur. Nous ne pouvons nous contenter du confort moral des explications binaires. Le premier devoir envers les victimes est de refuser la médiocrité intellectuelle et de sonder l’abysse de la complexité.

S’obstiner à désigner un unique coupable – qu’il s’agisse de la seule religion, de l’identité ethnique, ou d’un complot supranational visant l’extinction des populations noires pour leurs richesses – est une trahison éthique et une paresse intellectuelle. Cette démarche, souvent nourrie par une idéologie rigide et limitante, s’appuie sur la logique binaire, le réductionnisme et l’essentialisme. Elle a recours aux sophismes et joue des biais cognitifs pour tenter de convaincre par l’affirmation péremptoire plutôt que par la nuance. Cette rhétorique, amplifiée dans les espaces numériques où la concision dogmatique prime sur l’exhaustivité factuelle, transforme le débat en démonstration performative, où l’expertise est remplacée par la ferveur idéologique. Or, comme le rappelait le philosophe Frantz Fanon : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » La nôtre ne doit pas trahir la vérité en lui préférant un discours simpliste, car la compréhension des phénomènes complexes est la seule base pour une action politique durable et efficace.

Le poids des siècles : Histoire et géologie d’un état-pont

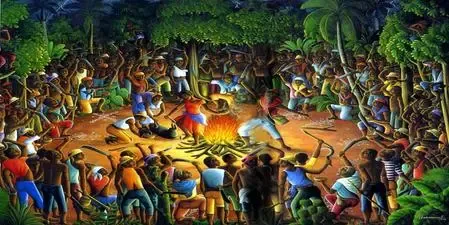

Le Soudan (plus de 1,8 million de km², 49 millions d’habitants avant le conflit) est un pont historique et géographique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Ce territoire fut, bien avant les vagues d’islamisation et d’arabisation, le berceau d’antiques et majestueuses civilisations noires africaines. Des royaumes comme Kouch et la Nubie (avec son joyau, Méroé) ont non seulement précédé l’hégémonie de l’Égypte pharaonique, mais l’ont même dominée pendant le XXVème dynastie. Ils ont développé une métallurgie avancée, notamment du fer, une spiritualité complexe et des systèmes d’écriture sophistiqués. La capitale méroïtique, Méroé, témoigne d’une puissance économique et culturelle fondée sur le commerce transcontinental et l’agriculture, bien loin du récit d’une Afrique statique. Cette réappropriation historique est, comme l’a si bien conceptualisé Cheikh Anta Diop, l’impératif pour briser la narration coloniale : « L’histoire africaine ne peut être écrite que par nous-mêmes et pour nous-mêmes, au risque de continuer à servir de prétexte à la domination. »

L’histoire soudanaise contemporaine s’est construite sur une fracture socio-ethnique profonde, exacerbée par la traite négrière transsaharienne et la lente islamisation par vagues migratoires et échanges marchands. Ces dynamiques ont cristallisé une distinction structurelle : l’hégémonie de la Vallée du Nil (Nord et Centre), où une élite s’est revendiquant d’une identité arabo-musulmane, face aux périphéries (Darfour, Kordofan, État Bleu), régions riches de plus de 500 groupes ethniques et 100 langues, constamment marginalisées. Cette marginalisation s’est manifestée par un sous-investissement chronique dans les infrastructures, l’éducation et la santé dans ces zones, créant des inégalités abyssales par rapport à la capitale, Khartoum, et aux régions environnantes du Nil.

C’est sur cette faille qu’a prospéré le système Jallaba. Ce terme, désignant historiquement les marchands du Nil, est devenu une désignation sociologique pour l’élite militaro-économique de Khartoum qui, depuis l’indépendance en 1956, a méthodiquement concentré les richesses et le pouvoir. Ce système fonctionne sur le principe de l’exclusion des périphéries des circuits de décision politique et de la propriété foncière. Cette hégémonie a engendré une marginalisation structurelle – non seulement économique et géographique (le Darfour, le Kordofan et l’Est sont traités comme des réservoirs de ressources à exploiter) mais aussi profondément culturelle et politique (favorisant l’arabe comme langue d’enseignement et l’identité islamique de la minorité). L’imposition d’un paradigme national exclusif, en lieu et place d’une unité fondée sur la pluralité, a mené aux rébellions successives dans les années 1970 et 1980, et finalement à la sécession tragique du Soudan du Sud en 2011, véritable effondrement du projet d’État.

Les causes immédiates : La lutte intra-élite pour la capture de l’État

Le conflit, déclenché en avril 2023 et persistant en 2025, n’est ni une guerre de religion ni une révolte populaire contre l’État. C’est avant tout un conflit intra-élite qui a fait exploser le gouvernement de transition post-révolutionnaire de 2019, issu de la chute du dictateur Omar el-Béchir. Ses causes immédiates sont brutalement séculières, économiques et sécuritaires. Il s’agit d’une lutte acharnée pour le droit de piller l’État sans entraves et de conserver l’impunité pour les crimes passés.

Le point de rupture a été la question de l’intégration des Forces de Soutien Rapide (RSF), la milice paramilitaire dirigée par le Général Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemetti, dans les Forces Armées Soudanaises (SAF), l’armée régulière, commandée par le Général Abdel Fattah al-Burhan. L’intégration, condition sine qua non de l’accord-cadre de transition civile (l’Accord de Juba), équivalait à la dissolution de l’empire financier et militaire d’Hemetti et à la perte de son autonomie politique. L’enjeu n’était pas la démocratie, mais de savoir qui allait dominer l’appareil sécuritaire et, par conséquent, capturer l’État pour en exploiter les richesses sans rendre de comptes.

Les deux factions sont des entités militaro-économiques qui ont prospéré sous l’ancien régime de Béchir, créant un État où les forces armées étaient à la fois les arbitres et les acteurs économiques principaux. Les Forces de Soutien Rapide (RSF) ont bâti leur fortune sur le contrôle illicite des mines d’or dans le Darfour et le Kordofan, exploitant également les routes de contrebande transfrontalières vers la Libye, le Tchad et la Centrafrique. Opérant via un réseau tentaculaire, la compagnie Al-Junaid (contrôlée par Hemetti) leur a permis d’échapper à la fiscalité nationale et d’accumuler des milliards de dollars à l’étranger. Cet or est devenu le véritable sang de la guerre, le nerf qui finance la destruction et assure la loyauté des mercenaires. Simultanément, les Forces Armées Soudanaises (SAF) contrôlent, via des holdings militaires telles que la Defense Industries System et la Military Industrial Corporation, un vaste empire économique légal couvrant l’agriculture, l’industrie, les services et les télécommunications, représentant jusqu’à 40 % de l’économie formelle du pays.

La guerre est une confrontation pour le droit de piller légalement et illégalement les ressources du Soudan. Le prix Nobel nigérian Wole Soyinka l’a dit clairement à propos des élites post-coloniales : « Le pouvoir en Afrique, c’est le pouvoir de se servir. » Cette citation résume parfaitement l’appétit insatiable des deux généraux qui, après avoir collaboré pour le coup d’État d’octobre 2021, ont fait de la nation leur butin personnel, incapables de s’entendre sur le partage des dépouilles.

L’héritage idéologique : Le jeu des masques et la rhétorique de l’aliénation

L’Héritage Islamiste et le poids de l’arabisation jouent un rôle crucial, non comme cause première, mais comme levier idéologique et argument de mobilisation par les deux camps pour galvaniser leurs partisans et attirer des soutiens extérieurs.

La faction des SAF est effectivement minée par les vestiges (falool) de l’ancien régime islamiste de Béchir. Ces réseaux conservateurs, qui incluent d’anciens cadres du Parti du Congrès National (PCN), ont été progressivement réintégrés dans l’armée et l’appareil d’État après le coup d’État de 2021. Ils voyaient dans la transition civile vers la laïcité et la démocratie une menace existentielle. L’islamisme est donc un moteur idéologique pour cette ancienne garde, cherchant la restauration d’une dictature religieuse centralisée et l’annulation des acquis révolutionnaires de 2019.

Hemetti, figure opportuniste par excellence, a exploité cette menace islamiste pour se présenter comme un “réformateur” laïc et le champion des populations marginalisées du Darfour et des périphéries. Après avoir servi de bourreau à Béchir en tant que chef des Janjaweeds, il a habilement retourné la rhétorique, utilisant le thème de l’aliénation contre l’élite Jallaba de Khartoum pour légitimer son action et gagner le soutien de certains États non islamistes. Cependant, ce discours est un masque. Sa propre histoire est intrinsèquement liée aux milices Janjaweeds de Béchir et aux exactions passées au Darfour. Il n’est en réalité qu’un acteur marginalisé devenu prédateur, qui utilise l’idéologie comme un outil de conquête politique.

La religion sert donc de catalyseur et de ligne de fracture idéologique, mais elle est un symptôme de la lutte pour le contrôle d’un État défaillant, et non sa cause unique. L’affrontement entre deux généraux musulmans démontre qu’en l’absence de démocratie, l’intérêt matériel et le pouvoir priment sur la communauté de foi.

La critique de l’analyse simpliste : Le piège de la logique binaire

C’est ici que l’analyse doit se départir des pièges tendus par les discours performatifs. Le débat public est souvent parasité par des analyses qui, se voulant radicales et en rupture avec l’analyse occidentale, tombent dans le piège de la vulgarisation ratée et de l’essentialisme.

Ceux qui s’obstinent à réduire le conflit à la seule religion (ou à la race), et à affirmer que l’émancipation soudanaise passe uniquement par le rejet des religions abrahamiques, font preuve d’une idéologie limitante qui frise l’obscurantisme qu’elle prétend combattre. L’ironie cinglante est que ceux qui dénoncent le manichéisme et l’impérialisme tombent dans la même cage conceptuelle : ils confondent la foi des millions de Soudanais avec l’instrumentalisation politique et la violence d’une minorité ; ils attribuent à la religion ou à la “race” une violence intrinsèque et immuable, niant les facteurs socio-économiques et sécuritaires qui sont, eux, des variables d’action concrètes ; et ils attaquent l’analyste qui nuance (l’accusant d’être musulman, pro-arabe, ou “trop occidental”) plutôt que de débattre des faits et des causes systémiques.

Cette logique, souvent diffusée sur les réseaux sociaux dont les algorithmes favorisent le message court, affirmatif et polarisant, se substitue à la pensée systémique. Plus c’est court et affirmatif, plus ça paraît crédible pour l’individu inculte, le faisant se vanter d’être un “expert” en géopolitique africaine. L’attrait pour les thèses simplistes et conspirationnistes est le refuge de ceux qui sont incapables d’intégrer la complexité des phénomènes sociaux.

La véritable unité, pourtant, ne se construit pas par l’uniformisation culturelle ou la chasse aux croyances. Elle se construit, comme le soutient le penseur camerounais Achille Mbembe, par une éthique de la différence qui rend possible la coexistence. L’imposition d’un paradigme unique, même au nom de l’émancipation, fracture davantage qu’elle ne rassemble. La faiblesse de cette pensée simpliste réside dans son inaction : elle se fige dans la peur d’agir, incapable de proposer des solutions politiques concrètes puisqu’elle n’a pas identifié les véritables variables d’action (la démilitarisation de l’économie, la fin de l’impunité et l’établissement d’institutions civiles).

L’abîme de la violence et le cycle d’impunité

La guerre de 2023-2025 est caractérisée par une violence ciblée et systémique qui se nourrit de l’impunité historique. Les RSF sont largement responsables du pillage généralisé des biens, de l’occupation des hôpitaux, des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, et des massacres ciblés. Dans la capitale, Khartoum, les combats se sont déroulés de maison en maison, transformant les zones résidentielles en zones de guerre urbaine, où les tirs de snipers et les pillages ont créé une terreur constante pour les civils.

Ces atrocités se concentrent avec une effroyable intensité au Darfour, où le conflit a repris sa dimension ethnique historique. Les RSF et les milices arabes qui leur sont alliées ciblent systématiquement les communautés non-arabes (comme les Masalit), perpétuant un cycle d’extermination et de déplacement qui rappelle les sombres heures du début du siècle. La destruction de villes entières comme El Geneina et la fuite massive vers le Tchad voisin témoignent d’une intention claire de nettoyage ethnique.

Il est crucial de souligner que les deux belligérants sont indéfendables. D’un côté, les paramilitaires du général Daglo, alias Hemeti, sont les ex-miliciens janjawid, coupables de génocide au Darfour dans les années 2000, portant une sinistre mémoire de barbarie. De l’autre, l’armée régulière du général al-Burhan est un cran en deçà dans la barbarie, mais coupable elle aussi d’exactions majeures et de bombardements aériens indiscriminés sur des zones résidentielles. Le conflit actuel n’est donc pas une nouvelle guerre, mais une continuation de la guerre de marginalisation des périphéries, où l’absence de justice a créé un terreau fertile où la force brute et la criminalité sont devenues la seule source de légitimité.

Le cynisme supranational : La géopolitique du profit et les flux d’armement

L’horreur soudanaise est activement alimentée et financée par des acteurs extérieurs, transformant la crise interne en un marché d’intérêts transnationaux. Le concept de “guerre par procuration” (proxy war) prend ici tout son sens, démontrant la faiblesse de la souveraineté soudanaise et la prédation de la périphérie africaine. Cette ingérence cynique est motivée par le profit, l’accès aux ressources, et la géopolitique régionale et mondiale.

Les sponsors régionaux et la fragmentation

Les belligérants sont directement soutenus par une mosaïque d’acteurs régionaux dont l’implication assure la poursuite du conflit, tout en étant insuffisante pour donner un avantage décisif à l’un ou l’autre camp, les maintenant dans une logique d’affrontement et de refus de négocier.

D’un côté, l’Égypte voisine, la Turquie, l’Iran et le Qatar soutiennent traditionnellement l’armée régulière des SAF d’al-Burhan. L’intérêt de l’Égypte est sécuritaire (frontière Sud et Nil) ; celui de l’Iran est stratégique (présence en Mer Rouge via la fourniture de drones) ; et la Turquie et le Qatar sont motivés par leur opposition aux ÉAU dans la géopolitique du Golfe.

De l’autre, les Émirats Arabes Unis (ÉAU) sont le principal soutien présumé des RSF d’Hemetti, visant à sécuriser l’accès à l’or soudanais et à s’assurer un partenaire efficace contre l’influence de l’Islam politique. La Russie, via le Corps Africain, soutient également les RSF pour l’accès aux minerais.

Si tous ces sponsors régionaux nient officiellement leur implication, celle-ci est bien réelle. Leur agenda politique est tel qu’ils financent la guerre, mais sans pour autant contrôler l’agenda des belligérants, qui demeurent sous embargo et mis au ban de la communauté internationale depuis des décennies.

La double responsabilité occidentale

L’attitude des puissances occidentales face à cette tragédie se caractérise par un immobilisme diplomatique et une complicité économique et militaire indirecte.

Cette indifférence est d’abord nourrie par la méconnaissance de la situation. La zone est quasiment inaccessible à la presse étrangère et les journalistes locaux sont persécutés par les deux camps, ce qui a entraîné un retrait des ONG et un vide d’information crucial, le Soudan étant un pays fermé depuis trente ans et soumis à des logiques ethnico-politiques complexes et mal comprises. En parallèle, les pays occidentaux n’ont pas de véritables intérêts stratégiques majeurs directs qui justifieraient des efforts diplomatiques soutenus ; bien que les États-Unis, associés à l’Arabie Saoudite, aient organisé des pourparlers qui n’ont pas abouti, le Soudan est loin d’apparaître sur le tableau de chasse des grandes victoires diplomatiques. Enfin, l’Occident est indirectement impliqué par le biais de la complicité dans le flux d’armement. Les pays occidentaux livrent des plans et des composants d’armes, lesquels sont ensuite fabriqués par des sponsors régionaux comme les Émirats arabes unis. Cette chaîne de complaisance a des conséquences directes sur le champ de bataille : du matériel militaire britannique a été retrouvé entre les mains des paramilitaires soudanais, un dossier actuellement examiné par le Conseil de sécurité de l’ONU. De même, Amnesty International a repéré des systèmes d’armement de fabrication française sur des véhicules blindés fabriqués par les ÉAU et utilisés sur le terrain. Loin des yeux des opinions occidentales, le Soudan se retrouve donc tout près des intérêts militaro-économiques des pays qui s’y disent indifférents.

Ces puissances n’ont pas créé la guerre, mais elles l’entretiennent et la financent, transformant une crise interne en un marché d’intérêts où le profit est roi. Cette dynamique confirme la dure observation du penseur bissau-guinéen Amílcar Cabral : « L’impérialisme, c’est le capitalisme à un stade particulier de son développement, où il a atteint une dimension supranationale. » Le capitalisme moderne s’incarne ici dans la capture des ressources par des acteurs transnationaux qui subventionnent la destruction sans aucune considération pour la souveraineté nationale ou la vie civile soudanaise.

La nécessité de la pensée systémique pour agir

Face à cette convergence tragique de l’histoire, de l’économie prédatrice et de la géopolitique cynique, l’analyse ne peut être qu’un acte de résistance contre la simplification. La pensée qui compare ce conflit à un ethnocide planifié ou à une simple guerre religieuse, tout en visant à dénoncer l’impérialisme, finit par reproduire la logique de l’impérialisme : celle qui nie la capacité d’action et la complexité des acteurs locaux. L’ironie suprême est que le paternalisme se cache souvent sous le masque de l’indignation radicale, car il nie aux peuples leur propre histoire complexe.

Le drame soudanais est le produit d’une convergence de variables interdépendantes : l’héritage d’une hégémonie raciale et culturelle centralisée (le système Jallaba), la faillite des institutions et la capture militaire de l’État, le contrôle économique prédateur des richesses, et le cynisme de l’ingérence étrangère. La véritable libération du Soudan ne passera pas par l’abandon des croyances, mais par la restauration d’une souveraineté nationale dégagée de l’emprise militaire et des intérêts étrangers.

Cela nécessite, comme l’a si bien conceptualisé Achille Mbembe, de mettre fin à la « capture des élites » par le capitalisme prédateur et d’établir un État de droit qui reconnaisse et protège l’immense diversité culturelle soudanaise. Le premier pas vers la résolution n’est pas dans la dénonciation idéologique, mais dans la compréhension objective des multiples variables qui doivent être adressées pour reconstruire la nation. L’unité véritable se construira lorsque la collectivité reconnaîtra et protégera la pluralité des appartenances — croyances, cultures, langues, mémoires — et refusera de confondre consensus et uniformisation. C’est cette éthique de la différence qui rend possible la coexistence et prévient les dérives conflictuelles.

En savoir plus sur Kamademia

Subscribe to get the latest posts sent to your email.